前略失礼します.表題の件は

.bstを適当に修正してある文献項目から他の文献項目を参照した上で

文字列を組み合わせるにはどうすればいいですか?

下記の例でいうと " この項目は 文献 crossref と同じ作家である "

という文章にしたいのです.

crossref が効いているのは確認済みですが組合せがうまくいかないのです.

\documentclass{jsarticle}

%使用例

\begin{document}

\nocite{*}

\bibliographystyle{jplain}

\bibliography{WithoutMath}

\end{document}

.bibファイルは以下

@book{カラマーゾフの兄弟,

author = {ドストエフスキー}, editor = {小沼文彦訳},

yomi = {ドストエフスキー},

title = {カラマーゾフの兄弟},

publisher = {筑摩書房},

year = {2010},

month={9},

note={小沼文彦訳},

journal = {acmsc}

}

@book{カラマーゾフ亀山郁夫,

author = {ドストエフスキー}, editor = {亀山郁夫訳},

yomi = {ドストエフスキー},

title = {カラマーゾフの兄弟},

publisher = {光文社},

year = {2006},

month={10},

volume = {}, number = {},

series = {古典新訳文庫}

}

ご質問はこちらへ

質問用フォーラムです。ご質問の前に質問のしかたをご覧ください。

VSCODEでのコンパイル時のエラーについて

- 宜史 江田 の投稿

windows11 Homeのバージョン22H2、VSCODEでコンパイルをしたときに、かなりの高頻度で以下のエラーが発生します。環境構築については

https://qiita.com/passive-radio/items/623c9a35e86b6666b89e

というページに書いてあることをそっくりそのまま実行しました。

I can't write on file `SAGT.pdf'.

Please type another file name for output

c:/Users/takaf/TEX_TEST/SAGT.tex:51: Emergency stop.

...not:N \tex_shipout:D \box_use:N \l_shipout_box

[{

"resource": "/c:/Users/takaf/TEX_TEST/SAGT.tex",

"owner": "LaTeX",

"severity": 8,

"message": " ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!\nTranscript written on SAGT.log.\nLatexmk: Getting log file 'SAGT.log'\nLatexmk: Examining 'SAGT.fls'\nLatexmk: Examining 'SAGT.log'\nLatexmk: Errors, in force_mode: so I tried finishing targets\n------------\nRunning 'start start \"SAGT.pdf\"'\n------------\nCollected error summary (may duplicate other messages):\n",

"source": "LaTeX",

"startLineNumber": 51,

"startColumn": 1,

"endLineNumber": 51,

"endColumn": 65536

}]

一応コンパイルはできているのですが目次の部分が表示されず、またVSCODEを再起動したときに限り問題なくコンパイルできます。メッセージを頼りに色々調べてはみたのですが、良い情報は得られず、自分では何に問題があるのか皆目見当も付きません。どうか問題解決にご協力お願いします。

https://qiita.com/passive-radio/items/623c9a35e86b6666b89e

というページに書いてあることをそっくりそのまま実行しました。

I can't write on file `SAGT.pdf'.

Please type another file name for output

c:/Users/takaf/TEX_TEST/SAGT.tex:51: Emergency stop.

...not:N \tex_shipout:D \box_use:N \l_shipout_box

[{

"resource": "/c:/Users/takaf/TEX_TEST/SAGT.tex",

"owner": "LaTeX",

"severity": 8,

"message": " ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!\nTranscript written on SAGT.log.\nLatexmk: Getting log file 'SAGT.log'\nLatexmk: Examining 'SAGT.fls'\nLatexmk: Examining 'SAGT.log'\nLatexmk: Errors, in force_mode: so I tried finishing targets\n------------\nRunning 'start start \"SAGT.pdf\"'\n------------\nCollected error summary (may duplicate other messages):\n",

"source": "LaTeX",

"startLineNumber": 51,

"startColumn": 1,

"endLineNumber": 51,

"endColumn": 65536

}]

一応コンパイルはできているのですが目次の部分が表示されず、またVSCODEを再起動したときに限り問題なくコンパイルできます。メッセージを頼りに色々調べてはみたのですが、良い情報は得られず、自分では何に問題があるのか皆目見当も付きません。どうか問題解決にご協力お願いします。

このトピックを読む

(現在の返信数: 10)

unicode-mathでceo

- takamasa 23 の投稿

TeXShop での \newindex について

- noza0702 の投稿

私はMacユーザーではないのですが、Macユーザーの知人から質問を受けました。

以下、質問です。

複数の索引(著者索引、事項索引など)を作成する場合、通常は、以下のようにします。

本文のプリアンブルに記述

\newindex{aut}{auidx}{auind}{Author Index}

著者索引のindファイルを生成

mendex -o book.auind book.auidx

上記のように、mendexコマンドに追加のオプション引数を指定することはMacのTeXShopでは可能でしょうか。

つまり、TeXShopのみで、\newindex を用いた複数索引の作成は可能でしょうか。あるいは、ターミナルを使う必要があるでしょうか。

自分自身は、Windows + コマンドプロンプト で、\newindex を用いた複数索引の作成はできております。

可能な場合、設定方法などを教えていただけると助かります。

以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。

以下、質問です。

複数の索引(著者索引、事項索引など)を作成する場合、通常は、以下のようにします。

本文のプリアンブルに記述

\newindex{aut}{auidx}{auind}{Author Index}

著者索引のindファイルを生成

mendex -o book.auind book.auidx

上記のように、mendexコマンドに追加のオプション引数を指定することはMacのTeXShopでは可能でしょうか。

つまり、TeXShopのみで、\newindex を用いた複数索引の作成は可能でしょうか。あるいは、ターミナルを使う必要があるでしょうか。

自分自身は、Windows + コマンドプロンプト で、\newindex を用いた複数索引の作成はできております。

可能な場合、設定方法などを教えていただけると助かります。

以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。

このトピックを読む

(現在の返信数: 3)

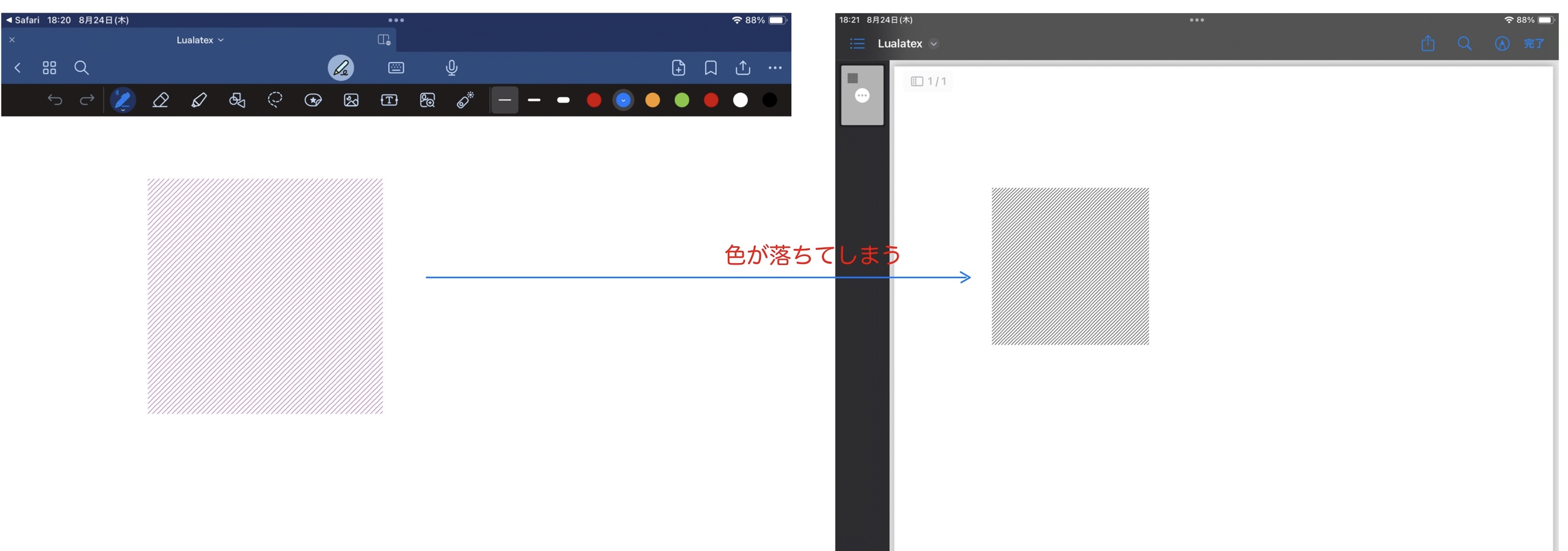

tikzで色付き斜線

- takamasa 23 の投稿

質問内容がここでするのに適していないかもしれませんが…

cloudlatexでlualatexを使用しています。

\documentclass{jlreq}

\usepackage{xcolor}

\usepackage{tikz}

\usetikzlibrary{patterns}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}

\path[pattern color=blue!50!red!50,pattern = north east lines] (0,0) rectangle (5,5);

\end{tikzpicture}

\end{document}

ここに示したコードをコンパイルすると紫色の斜線がしっかり出力されるのですが、iPadの標準機能の「プリント」を通してメモなどに保存したり、goodnote6などからpdfとして書き出しを行うと斜線の色がすべて黒色になってしまうのですが、何かコードに問題があるのでしょうか?

このトピックを読む

(現在の返信数: 8)

.bib ファイルについて

- ueki ichiro の投稿

Windows10の富士通のノートパソコンに美文書作成入門第8版付録のCDからTEXをインストールして使っています。ある雑誌に論文を投稿したところ、編集部から次のようなメールが届きました。

Please upload all the source file of your LaTeX submission including the .bib file.

私の論文は下記のような組み立てですが、このように thebibliography を使ったことで .bib file を含めたことになるのでしょうか。

植木

\documentclass[fleqn,12pt,onecolumn,a4paper]{article}

\setlength{\textwidth}{16cm}き

\setlength{\oddsidemargin}{0cm}

\setlength{\evensidemargin}{0cm}

\setlength{\topmargin}{-2cm}

\setlength{\textheight}{25cm}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{setspace}

\doublespacing

\begin{document}

...

"Philosophy of science ... is blind." \cite{Lakatos}

...

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem {Lakatos} Lakatos, Imre. (1970). ''History of science and its rational reconstructions," Proceedings of the Biennial Meeting of Philosophy of Science Association, Volume \textbf{1970}, pages 91-136, Springer.

...

\end{thebibliography}

\end{document}

このトピックを読む

(現在の返信数: 21)

Overleafでタイムアウトしてしまう問題について

- J S の投稿

overleafにて現在論文を書いているのですが、以下のような形でjecon.bstというスタイルファイル(武田史郎さん作成https://github.com/ShiroTakeda/jecon-bst参照)を指定した上でコンパイルしようとしたところ、タイムアウトしてしまいます。

TeXShopにてローカルに行った場合は特に問題は発生しませんでした。

なお、Overleafの設定はコンパイラLuaLateX、TeXLive 2022です。

\documentclass[a4paper, 12pt]{ltjsreport}

%====================================================================================

% パッケージ

%====================================================================================

\usepackage{graphicx} % Required for inserting images

\usepackage[top=1in, bottom=1in, right=1in, left=1in]{geometry}

\usepackage[T1]{fontenc} % European fonts

\usepackage[colorlinks=true, citecolor=blue]{hyperref}

\usepackage[flushmargin, hang, bottom]{footmisc} % Fixes footnotes at bottom

\usepackage{amsmath} % Allows to suppress equation numbers

\usepackage{natbib}

%====================================================================================

% 表紙

%====================================================================================

\title{{\Huge 論文}\\

なんとか実証分析}

\author{ほげほげ}

\date{2023年X月}

\begin{document}

\maketitle

\chapter{ほげほげ}

\section{ほげほげ}

\par \citet{alesina1989partisan}は\citet{alesina1995partisan}と同一人物らしい\citep{altiparmakis2020bailouts}。

\chapter{ほげほげ}

\section{ほげほげ}

\bibliography{bibliography.bib}

\bibliographystyle{jecon}

\end{document}

jeconを用いた他のテンプレート(https://ja.overleaf.com/latex/templates/wu-zang-ye-mei-shu-da-xue-ci-slash-cllun-wen-tenpureto/bkvcxgkypttm)を試したところ問題なく動くため、原因をご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

このトピックを読む

(現在の返信数: 3)

bibファイルの中の相互参照

- 古島 健太 の投稿

いつも大変お世話になっております。

%%%%%%%%%%%%%%その中身は%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@book {author:06,

title = {マルクスエンゲルス全集},

author = {マルクスエンゲルス},

pages = {330--331},

}

@PROCEEDINGS {conference:06,

editor = {エンゲルス},

booktitle = {Proceedings of the Xth Conference on XYZ},

year = {2006},

month = {October},

}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

”文献[2]は文献[1]の中に含まれる”

と書き込みたいのです.

多分.bstにもよるらしいのです.適当な.bstを教えていただけませんか

%%%%%%%%%%%%%%その中身は%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@book {author:06,

title = {マルクスエンゲルス全集},

author = {マルクスエンゲルス},

pages = {330--331},

}

@PROCEEDINGS {conference:06,

editor = {エンゲルス},

booktitle = {Proceedings of the Xth Conference on XYZ},

year = {2006},

month = {October},

}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

”文献[2]は文献[1]の中に含まれる”

と書き込みたいのです.

多分.bstにもよるらしいのです.適当な.bstを教えていただけませんか

このトピックを読む

(現在の返信数: 5)