初めまして.僭越ながら初めての質問をさせていただきます.

以下の画像に示すようなページデザインにしたく思い,titleps パッケージを使い LuaLaTeX + jlreq で以下のソースコードをタイプセットしたところ,夥しい量のエラーが発生してしまいました.

以下に示すのがそのソース,及び log ファイルとなります:

初めまして.僭越ながら初めての質問をさせていただきます.

以下の画像に示すようなページデザインにしたく思い,titleps パッケージを使い LuaLaTeX + jlreq で以下のソースコードをタイプセットしたところ,夥しい量のエラーが発生してしまいました.

以下に示すのがそのソース,及び log ファイルとなります:

zref-clever はいくつかの言語に対応するようになっており、v.0.4.8 現在、以下の 8 つの言語に対応しています。

今回、これに加えて日本語を対応させたいと考えています。

組織やジャーナル、想定される利用状況等によって慣習は異なると思いますが、どの場面であっても奇妙ではないフォーマルな日本語対応を目指したいと考えています。

zref-clever に関する概要は「zref-clever で簡単に相互参照しよう #LaTeX - Qiita」を参照してください。

先に示した Qiita の記事 で示されている日本語対応の例をちょっとだけ変更したものを素案とします。

概ねこの素案で良いと思っていますが、他にご意見を聞きたいと考えています。

\zcDeclareLanguage[allcaps]{japanese}

\zcLanguageSetup{japanese}{

namesep = {\nobreak} ,

pairsep = {と} ,

listsep = {、} ,

lastsep = {、および} ,

tpairsep = {および} ,

tlistsep = {、} ,

tlastsep = {、および} ,

notesep = {:} ,

rangesep = {から} ,

type = book ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,編} ,

type = part ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,部} ,

type = chapter ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,章} ,

type = section ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,節} ,

type = paragraph ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,段落} ,

type = appendix ,

Name-sg = 付録 ,

Name-pl = 付録 ,

type = page ,

Name-sg = p. ,

Name-pl = pp. ,

namesep = ~ ,

rangesep = \textendash ,

rangetopair = false ,

type = line ,

Name-sg = l. ,

Name-pl = l. ,

namesep = ~ ,

rangesep = \textendash ,

rangetopair = false ,

type = figure ,

Name-sg = 図 ,

Name-pl = 図 ,

type = table ,

Name-sg = 表 ,

Name-pl = 表 ,

type = item ,

Name-sg = 項目 ,

Name-pl = 項目 ,

type = footnote ,

Name-sg = 脚注 ,

Name-pl = 脚注 ,

type = endnote ,

Name-sg = 後注 ,

Name-pl = 後注 ,

type = note ,

Name-sg = 注記 ,

Name-pl = 注記 ,

type = equation ,

Name-sg = 式 ,

Name-pl = 式 ,

refbounds-first-sg = {,(,),} ,

refbounds = {(,,,)} ,

type = theorem ,

Name-sg = 定理 ,

Name-pl = 定理 ,

type = lemma ,

Name-sg = 補題 ,

Name-pl = 補題 ,

type = corollary ,

Name-sg = 系 ,

Name-pl = 系 ,

type = proposition ,

Name-sg = 命題 ,

Name-pl = 命題 ,

type = definition ,

Name-sg = 定義 ,

Name-pl = 定義 ,

type = proof ,

Name-sg = 証明 ,

Name-pl = 証明 ,

type = result ,

Name-sg = 結果 ,

Name-pl = 結果 ,

type = remark ,

Name-sg = 注意 ,

Name-pl = 注意 ,

type = example ,

Name-sg = 例 ,

Name-pl = 例 ,

type = algorithm ,

Name-sg = アルゴリズム ,

Name-pl = アルゴリズム ,

type = listing ,

Name-sg = コード ,

Name-pl = コード ,

type = exercise ,

Name-sg = 演習 ,

Name-pl = 演習 ,

type = solution ,

Name-sg = 解法 ,

Name-pl = 解法 ,

}

zref-clever には大きく 2 つの部分で日本語対応が必要になります。

接続助詞:

pairsep |

同じカウンタを 2 つ参照する場合の接続助詞 |

listsep |

同じカウンタを 3 つ以上参照する場合の最後以外の接続助詞 |

lastsep |

同じカウンタを 3 つ以上参照する場合の最後の接続助詞 |

rangesep |

カウンタを範囲で参照する場合の接続助詞 |

tpairsep |

異なるカウンタを 2 つ参照する場合の接続助詞 |

tlistsep |

異なるカウンタを 3 つ参照する場合の最後以外の接続助詞 |

tlastsep |

異なるカウンタを 3 つ参照する場合の最後の接続助詞 |

namesep |

参照名とカウンタの間 |

notesep |

note オプションで追加した参照のノートとの間 |

カウンタの参照名:

book |

編(\book:memoir 文書クラス等で \part と同じレベルの見出しとして定義される) |

part |

部(\part) |

chapter |

章(\chapter) |

section |

節(\section) |

paragraph |

段落(\paragraph) |

appendix |

付録(\appendix) |

page |

ページ |

line |

行(memoir 文書クラスの poemline と listings パッケージの lstnumber に対応) |

figure |

図(figure 環境) |

table |

表(table 環境) |

item |

番号付きリストの項目(enumerate 環境) |

equation |

数式 |

footnote |

脚注 |

endnote |

後注 |

note |

footnote・endnote 以外の注 |

algorithm |

アルゴリズム(algorithms パッケージなどのキャプション番号) |

listing |

コード(listings パッケージのキャプション番号) |

theorem |

定理 |

corollary |

系 |

definition |

定義 |

example |

例 |

exercise |

演習 |

lemma |

補題 |

proof |

証明 |

proposition |

命題 |

remark |

注意 |

result |

結果 |

solution |

解法 |

今回、これらの既定となる日本語構成を考えますが、ユーザーがこれらの個別変更も可能です。 そのため、ある程度多くの人の合意の得られる形になっていれば良いと考えています。

今回、私が本ディスカッションで特に知りたいことは以下の点です。

zref-clever では、複数のカウンタを参照する場合、カウンタの間に自動的に接続助詞を挿入します。

cleveref における日本語構成の接続助詞を見ると、以下のようにすることが妥当だと考えられます。

pairsep = {と} ,

listsep = {、} ,

lastsep = {、および} ,

tpairsep = {および} ,

tlistsep = {、} ,

tlastsep = {、および} ,

rangesep = {から} ,

また、読点を 、 と , のどちらにするべきかも疑問の余地があります。どちらの方が好ましいでしょうか。

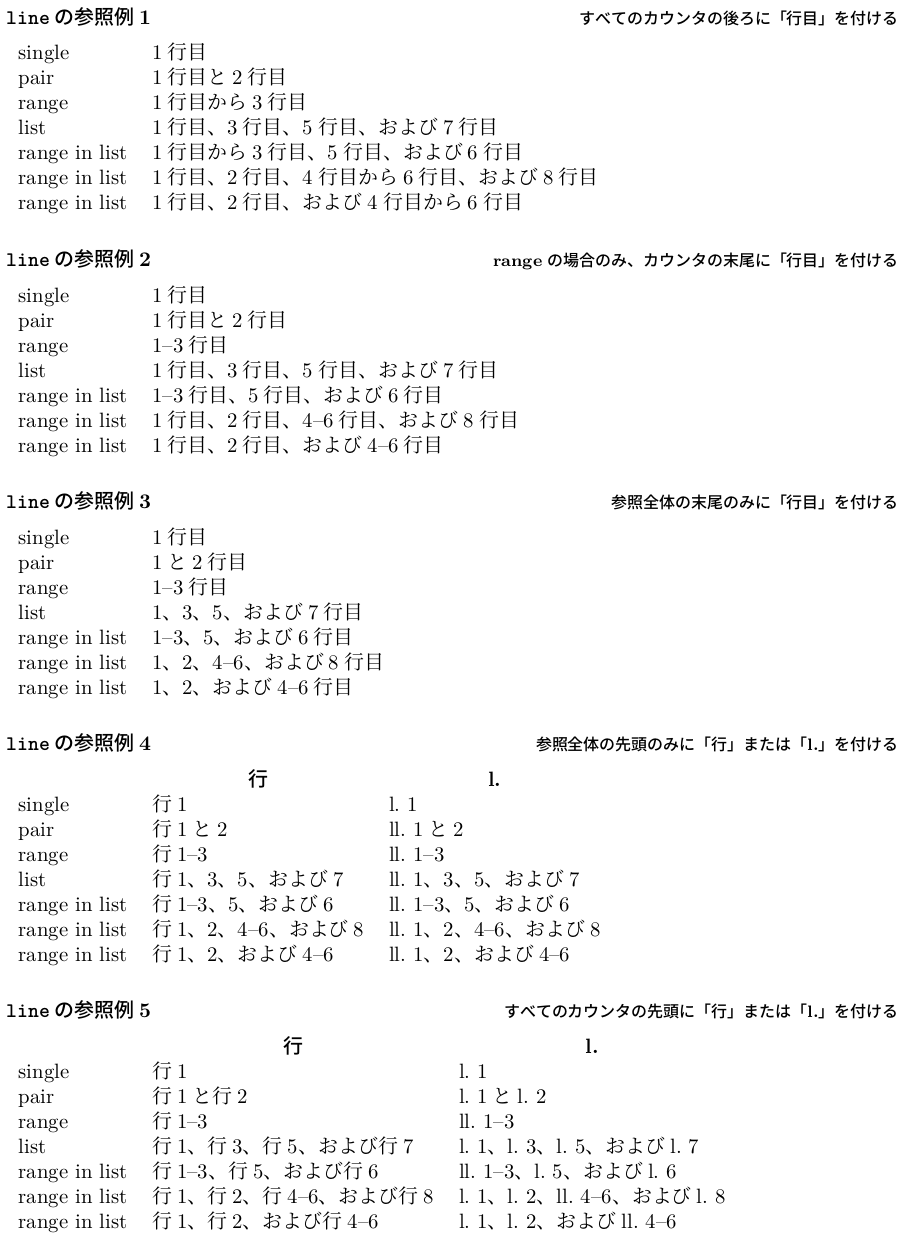

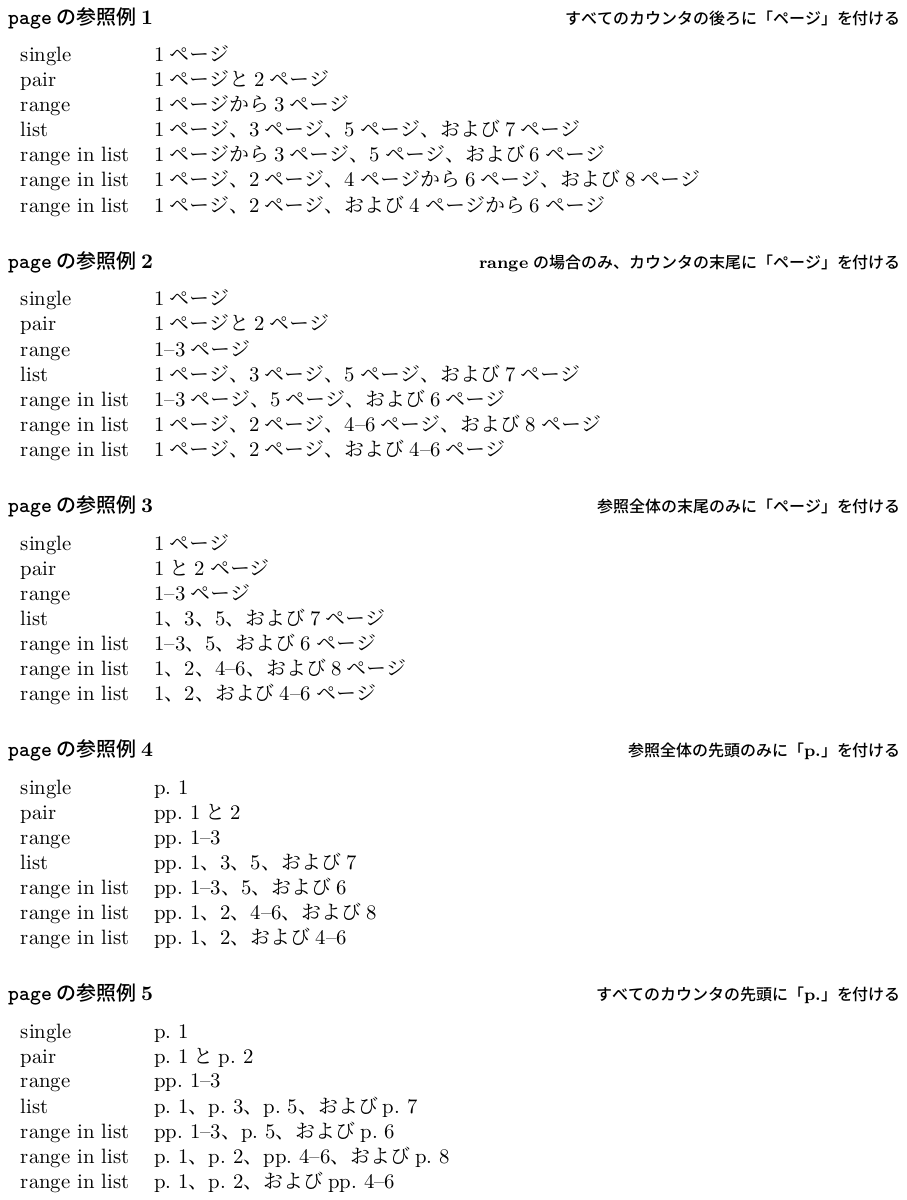

日本語で以下のカウンタを参照する場合の参照の仕方が知りたいです。(添付ファイルと添付画像も参考にしてください)

page:

“p.”・“pp.” とするか、“ページ” とするか。

また、“ページ” とする場合、複数ページの参照のときカウンタそれぞれに “ページ” と当てるべきか。

line:

“l.” とするか、“行” とするか、“行目” とするか。

また、page と同じように、複数行を参照するときにそれぞれのカウンタに参照名を当てるべきか。

paragraph:

\paragraph に番号が与えられることは少ないと思いますが、これを参照する場合はどのような参照名にするべきか。

上の例では「第 1 段落」等となるようにしています。

\sub(sub)section は「第 1.1 節」のように扱うようになっているため、\paragraph に “項” や “目” を当てることが出来ますが、\paragraph の参照名にこれらを当てるのは不自然かも……

素案では参照名とカウンタの間の namesep を \nobreak としているのみです。これ以外にも改行を避けるように構成するべき箇所はあるでしょうか。

この他、おかしいと感じたところがあれば教えてください。

この質問の回答に期限は無いのですが、年末くらいにリポジトリに PR を出したいと考えています。

はじめまして。

chemfig のマニュアルを日本語に訳しました。

https://github.com/TPKato/chemfig-ja にて公開しています。

誤植、誤訳、感想等ありましたら、GitHub の Issues/Pull requests か、(このフォーラムの使い方として問題なければ) ここでご報告いただければありがたいです。

現時点では作者には連絡していませんが、少し様子をみて問題がなさそうだったら連絡をしようと思っています。

こんにちは。ネットで検索してみると,以前にも同じような質問があったのですが,それでも解決できなかったので投稿しております。

最近,自由にフォントを使いたいために,LuaLaTeXを学び始めるようになりました。

パソコンに詳しくないので,ハードウェア,ソフトウェアの何もわからないですが,とりあえず「MacOSでTeXShop,TeXLiveの最新版」をインストールして使っています。

さて,本題なのですが,フォントを自由に使えるようになったはいいものの,Unicodeの文字が出せないのに困っております。

問題のコードは↓です。

¥documentclass{ltjsarticle}

¥usepackage[no-math,deluxe,expert]{luatexja-preset}

¥begin{document}

{¥jfontspec{HiraginoSans-W3} ★☆♂}%ここはきちんと出力される

{¥jfontspec{HiraginoSans-W3} ☃}%ここでコンパイルエラー

¥end{document}

以下,エラーメッセージ↓

l.9 {\jfontspec{HiraginoSans-W3} \UTF

{2603}}

?

このように,\UTFを認識してくれません。

インターネットの知識のみなので,システムの基礎をきちんと知りません。個人的には,MacOS上のFont Book上にあるリストに照合していると考えてしまっています。事実上Font Bookにある文字は全て出力できるのではないかと考えています。

解決策と,軽くで良いのでこの辺りを解説してくれる心優しい方はいらっしゃいませんでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

Windows11の富士通ノートパソコンに23年版のTEXをのせて論文を書いています。

プリアンブルは下記の通りです。

\documentclass[11pt,fleqn,b5paper,twoside]{jsarticle}

\setlength{\textwidth}{40zw}

\setlength{\oddsidemargin}{-1cm}

\setlength{\evensidemargin}{0cm}

\setlength{\topmargin}{-1cm}

\setlength{\textheight}{19cm}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{tabularx}

\pagenumbering{roman}

\begin{document}

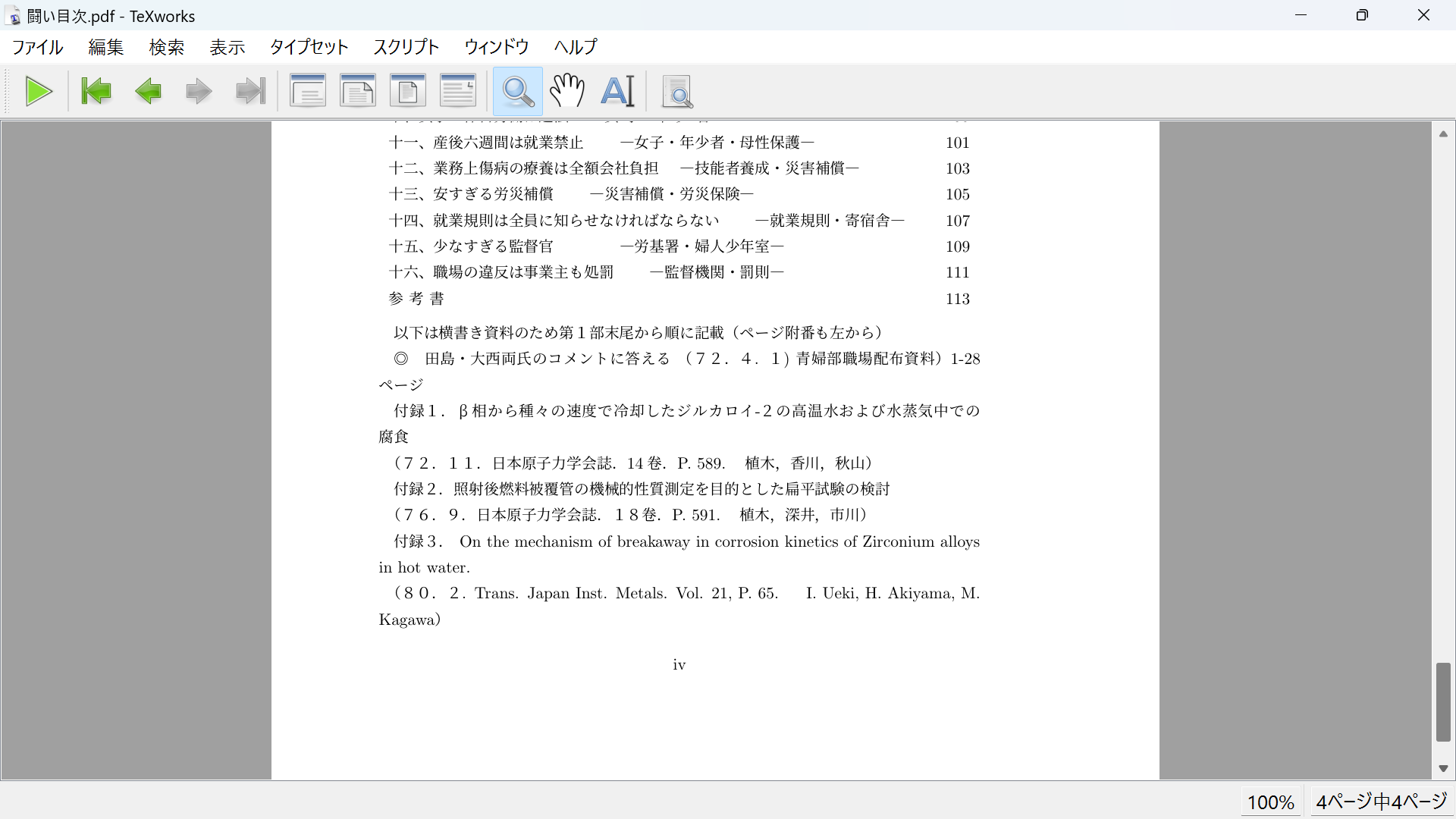

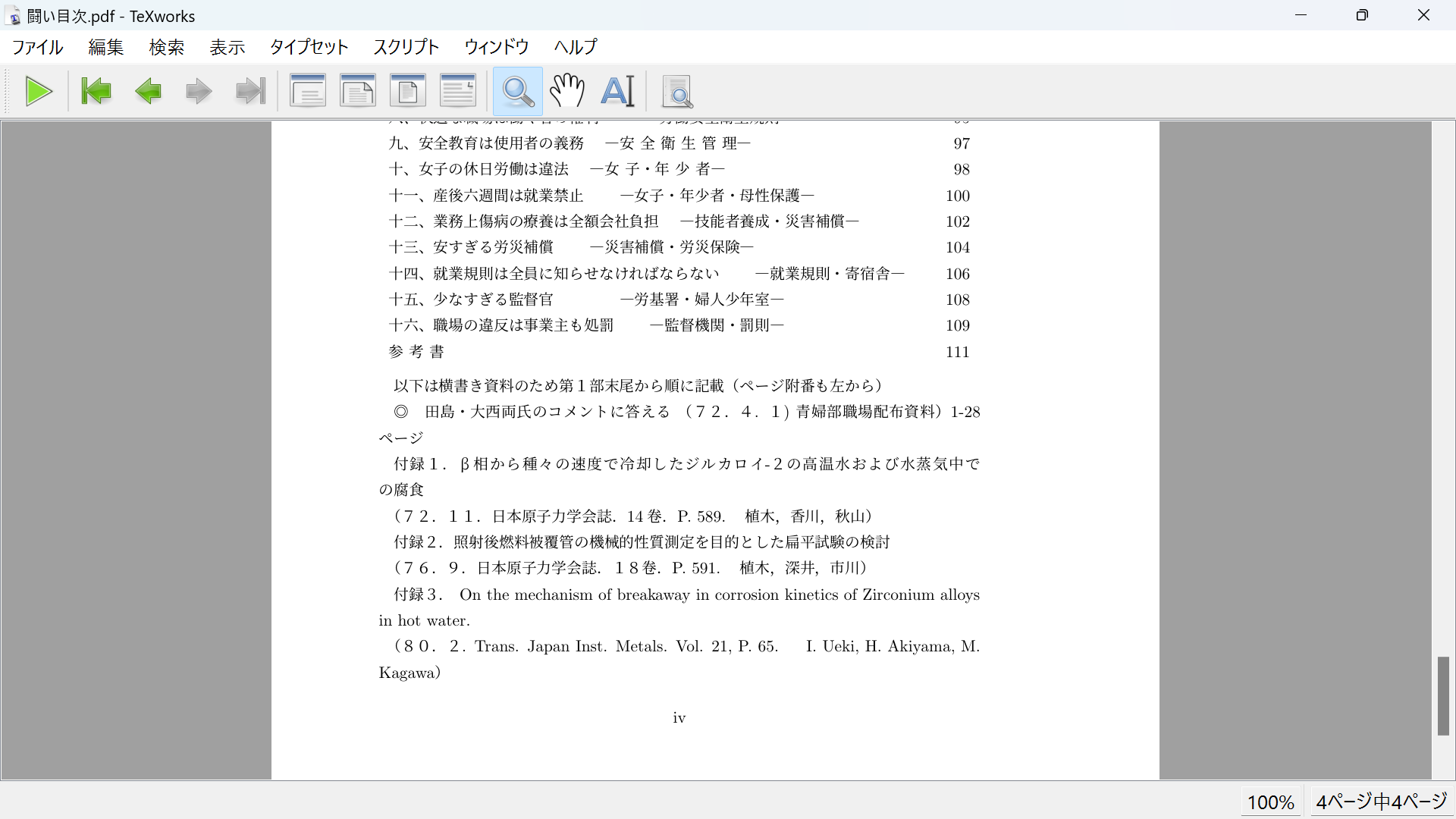

論文中の目次を撮った下記のスクリーンショット「目次1」中段の「付録1」の行は、末尾の文字「腐食」だけが2行目になります。「付録1」を1行にまとめるため、下記のように「腐食」の前に\nolinebreakを挿入したところ、かえってスクリーンショット「目次2」のように「腐食」の前にあった文字「の」が2行目の先頭に来てしまいました。\nolinebreakの正しい使い方を教えてください。

「付録1.β相から種々の速度で冷却したジルカロイ-2の高温水および水蒸気中での\nolinebreak 腐食」

なおスクリーンショット「目次1」では「付録2」は「付録1」に比べると字間のスペースが小さく同じ文字数が1行で書かれています。\nolinebreakを使わずこのように「付録1」を1行にまとめることもできるのでしょうか。なお同じように書いているのに「付録2」は「付録1」に比べると字間のスペースが小さくなるのは何故でしょうか。

植木

画像

こんにちは かずです。

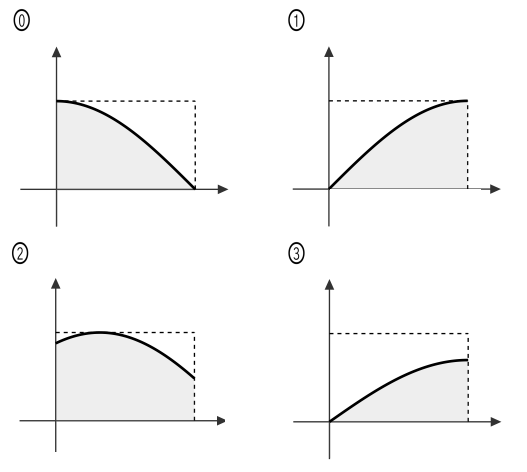

fontdimenで変更した値が\bm部分で無視された結果になってしまいます。

bmパッケージを利用しても変更したfontdimenの値が適用されるようにするにはどうしたらいいでしょうか。

{}を2重で括っている箇所がありますが、2重で括っても同じように変更したfontdimenの値がされてほしいからです。

よろしくお願いします。

|

\documentclass[dvipdfmx]{jsarticle}

\hrule $ \hrule $

$ \hrule $ \end{document} |

「zref-clever の日本語対応について意見を募りたい」に関連する質問です。

zref-clever に日本語を対応させる過程で zref-clever.dtx に日本語が入っていると、フォントが無いためコードドキュメント (zref-clever-code.pdf) では豆腐になってしまいます。

これに対応するため babel を利用して日本語フォントを与えることで、日本語を表示させることが出来るようになりました。

しかし、他の CJK フォントを追加すると日本語フォントと重複する文字に関して正しくフォントが当たらないことがあります。 日本語の言語構成をしている箇所で日本語フォントを当てる方法はあるでしょうか。

以下の要件を満たしたものを得たいと考えています。

現在 zref-clever には他の CJK 言語が含まれていないため杞憂であることは分かっていますが、出来ればそれぞれの言語に対応するフォントが当たるようになっていると良いなぁと考えています。

[お願い]

「zref-clever の日本語対応について意見を募りたい」で zref-clever の日本語対応について意見を募っています。重ねてよろしくお願いします。

babel を使って次のように日本語フォントと韓国語フォントを構成すると、\babelprovide による構成の順序によって漢字に当てられるフォントが変わってしまいます。

(以下の例は添付ファイルと同じもの)

%#! lualatex

\documentclass{l3doc}

\usepackage[main=english]{babel}

\usepackage{fontspec}

\babelfont{rm}{CMU Serif}

\babelfont{sf}{CMU Sans Serif}

\babelfont{tt}{CMU Typewriter Text}

%% babelprovide の順序を

%% japanese > korean にすると漢字が korean フォントになる

%% 逆にすると漢字が japanese フォントになる

\babelprovide[onchar=ids fonts]{japanese}

\babelprovide[onchar=ids fonts]{korean}

%%

\babelfont[japanese]{rm}{Harano Aji Mincho}

\babelfont[japanese]{sf}[Scale=0.9]{Harano Aji Gothic}

\babelfont[japanese]{tt}[Scale=0.8]{Harano Aji Gothic}

%% CMU Typewriter Text に対して大きいのでScaleを調整

\babelfont[korean]{rm}{baekmukbatang}

\babelfont[korean]{sf}[Scale=0.9]{baekmukdotum}

\babelfont[korean]{tt}[Scale=0.85]{baekmukgulim}

\begin{document}

\DocInput{test.dtx}

\end{document}

%% test.dtx

% \begin{macrocode}

Hello New World.

% \end{macrocode}

% \begin{macrocode}

こんにちは New 世界。

% \end{macrocode}

% \begin{macrocode}

안녕하세요 New 세계.

% \end{macrocode}

上の例で MWE となっていると考えていますが、間違っていると嫌なので実際に想定されている状況も並記しておきます。

リポジトリ から git clone してファイルをダウンロードし、zref-clever/ ディレクトリ内で以下のように l3build を実行すると、必要な sty ファイルやドキュメントファイルを取得できるようになります。

l3build doc

2 つのファイルを変更します。

zref-clever.dtx の 12043 行目 以降に以下のような日本語のための言語構成を追加します。

zref-clever.dtx のみを変更した状態で l3build を実行すると、PDF が正常に生成されますが、日本語の部分は豆腐になってしまいます。

% \subsection{Japanese}

%

%

% \begin{macrocode}

%<*package>

\zcDeclareLanguage[ allcaps ]{ japanese }

%</package>

% \end{macrocode}

%

% \begin{macrocode}

%<*lang-japanese>

% \end{macrocode}

%

% \begin{macrocode}

namesep = {\nobreak} ,

pairsep = {と} ,

listsep = {、} ,

lastsep = {、および} ,

tpairsep = {および} ,

tlistsep = {、} ,

tlastsep = {、および} ,

notesep = {:} ,

rangesep = {から} ,

type = book ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,編} ,

type = part ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,部} ,

type = chapter ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,章} ,

type = section ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,節} ,

type = paragraph ,

Name-sg = 第 ,

Name-pl = 第 ,

refbounds = {,,,段落} ,

type = appendix ,

Name-sg = 付録 ,

Name-pl = 付録 ,

type = page ,

Name-sg = p. ,

Name-pl = pp. ,

namesep = ~ ,

rangesep = \textendash ,

rangetopair = false ,

type = line ,

Name-sg = l. ,

Name-pl = l. ,

namesep = ~ ,

rangesep = \textendash ,

rangetopair = false ,

type = figure ,

Name-sg = 図 ,

Name-pl = 図 ,

type = table ,

Name-sg = 表 ,

Name-pl = 表 ,

type = item ,

Name-sg = 項目 ,

Name-pl = 項目 ,

type = footnote ,

Name-sg = 脚注 ,

Name-pl = 脚注 ,

type = endnote ,

Name-sg = 後注 ,

Name-pl = 後注 ,

type = note ,

Name-sg = 注記 ,

Name-pl = 注記 ,

type = equation ,

Name-sg = 式 ,

Name-pl = 式 ,

refbounds-first-sg = {,(,),} ,

refbounds = {(,,,)} ,

type = theorem ,

Name-sg = 定理 ,

Name-pl = 定理 ,

type = lemma ,

Name-sg = 補題 ,

Name-pl = 補題 ,

type = corollary ,

Name-sg = 系 ,

Name-pl = 系 ,

type = proposition ,

Name-sg = 命題 ,

Name-pl = 命題 ,

type = definition ,

Name-sg = 定義 ,

Name-pl = 定義 ,

type = proof ,

Name-sg = 証明 ,

Name-pl = 証明 ,

type = result ,

Name-sg = 結果 ,

Name-pl = 結果 ,

type = remark ,

Name-sg = 注意 ,

Name-pl = 注意 ,

type = example ,

Name-sg = 例 ,

Name-pl = 例 ,

type = algorithm ,

Name-sg = アルゴリズム ,

Name-pl = アルゴリズム ,

type = listing ,

Name-sg = コード ,

Name-pl = コード ,

type = exercise ,

Name-sg = 演習 ,

Name-pl = 演習 ,

type = solution ,

Name-sg = 解法 ,

Name-pl = 解法 ,

% \end{macrocode}

%

% \begin{macrocode}

%</lang-japanese>

% \end{macrocode}

zref-clever-code.tex の 42~47 行目 を次のように変更して l3build を実行すると、日本語が上手く表示されるようになります。

\documentclass{l3doc}

\usepackage[english]{babel}

\usepackage{fontspec}

% \setmainfont{CMU Serif}

% \setsansfont{CMU Sans Serif}

% \setmonofont{CMU Typewriter Text}

\babelfont{rm}{CMU Serif}

\babelfont{sf}{CMU Sans Serif}

\babelfont{tt}{CMU Typewriter Text}

\babelprovide[onchar=ids fonts]{japanese}

\babelfont[japanese]{rm}[Scale=0.9]{Harano Aji Mincho}

\babelfont[japanese]{sf}[Scale=0.9]{Harano Aji Gothic}

\babelfont[japanese]{tt}[Scale=0.8]{Harano Aji Gothic}