こんにちわ

フォントをComputerModern利用せず、他のフォントを利用しています。そのフォント用のTFMなどは作成しています。

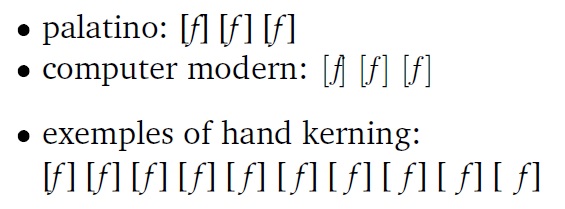

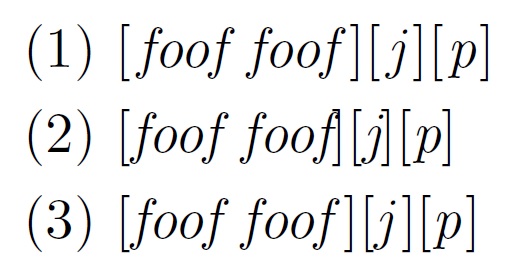

利用しているフォントでイタリックの文字は文字幅に対してグリフが左右飛び出している文字があるので、その補正をしたいと考えております。文字のならびの組み合わせによっては文字が重なってしまう。

CHARACTERプロパティのCHARICの値はイタリックの次にローマンの文字が続いたときに有効になる値と認識しております。逆にローマンの次にイタリックが続くときに有効になる設定方法はあるのでしょうか?

イタリックの文字の右側は対処できているのですが、左側が対処できないのです。

LIGTABLEのKRNでは同じフォントでしか有効にならないためおそらく利用できないと考えております。

よろしくお願いします。