お世話になります。北川です。

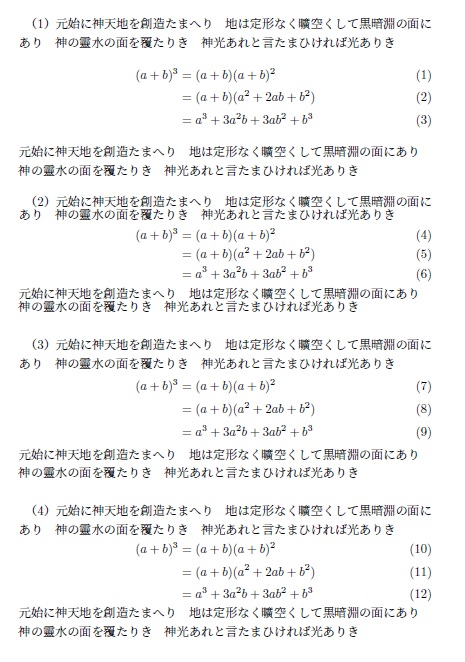

最近、別行立て数式の前後について考えており、参考書のように調整したいと思いました。『大学への数学』(東京書籍)をみると、数式の上下のスペースは、通常のテキストの行間と等しいことが分かりました。ここで、「行間」とは\baselineskipのことではなく、ある行とその次の行に和文字の隙間(\baselineskip-1\zhに相当?)のことです。

また、alignの上下やalign中の各数式の上下のスペースも同様でした。

テキスト中の数式に分数やインテグラルを用いた場合は、「行間」が挿入されていることが分かりました。

そこで、各パラメータを次のように設定しました。

\setlength{\lineskip}{\baselineskip-1\zw}

\setlength{\lineskiplimit}{3pt}

\AtBeginDocument{

\abovedisplayskip=0\abovedisplayskip

\abovedisplayshortskip=0\abovedisplayshortskip

\belowdisplayskip=0\belowdisplayskip

\belowdisplayshortskip=0\belowdisplayshortskip

\setlength{\jot}{0pt}

}

これは、別行立ての数式の上下を0ptにして、ほぼ強制的にlineskipを入れることを意図したものです。

しかし、alignの前後及び各数式の上下のスペースは想定よりも大きくなりました。

そこで、先の目的を達成するためには、どのように各パラメータを調整すればよいか、ご教授いただければ幸いです。

LuaLaTeX + jlreqで組んでいます。

よろしくお願いいたします。