いつも大変お世話になっております。

%%%%%%%%%%%%%%その中身は%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@book {author:06,

title = {マルクスエンゲルス全集},

author = {マルクスエンゲルス},

pages = {330--331},

}

@PROCEEDINGS {conference:06,

editor = {エンゲルス},

booktitle = {Proceedings of the Xth Conference on XYZ},

year = {2006},

month = {October},

}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

”文献[2]は文献[1]の中に含まれる”

と書き込みたいのです.

多分.bstにもよるらしいのです.適当な.bstを教えていただけませんか

ご質問はこちらへ

質問用フォーラムです。ご質問の前に質問のしかたをご覧ください。

MacOSでTeXがpdfを出力してくれなくなりました。

- 颯介 北村 の投稿

MacOSでTexShop(TeXworksでも状況は変わりません)を使って文書を作ろうとすると、以下のようなエラーメッセージが出てきてました。

This is ptex2pdf[.lua] version 20200520.0.

Processing test3.tex

This is e-pTeX, Version 3.14159265-p3.8.3-191112-2.6 (utf8.euc) (TeX Live 2020) (preloaded format=platex)

restricted \write18 enabled.

entering extended mode

(./test3.tex

pLaTeX2e <2020-10-01>+1 (based on LaTeX2e <2020-10-01> patch level 1)

L3 programming layer <2020-10-05> xparse <2020-03-03>

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/jsclasses/jsa

rticle.cls

Document Class: jsarticle 2020/10/09 jsclasses (okumura, texjporg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/jsclasses/jsl

ogo.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcol

orbox.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer

/pgf.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgfrcs.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-common.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-common-lists.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-latex.def)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfrcs.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revi

sion.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer

/pgfcore.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/graph

icx.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyva

l.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/graph

ics.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.

sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/g

raphics.cfg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/d

vipdfmx.def)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/systemlaye

r/pgfsys.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeys.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeysfiltered.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgf.cfg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys-dvipdfmx.def

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys-common-pdf.def)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsyssoftpath.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsysprotocol.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/xcolor/xcolor.

sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/c

olor.cfg))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcore.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathcalc.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathutil.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathparser.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.basic.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.trigonometric.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.random.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.comparison.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.base.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.round.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.misc.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.integerarithmetics.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfloat.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

int.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepoints.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathconstruct.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathusage.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorescopes.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoregraphicstate.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoretransformations.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorequick.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreobjects.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathprocessing.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorearrows.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreshade.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreimage.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreexternal.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorelayers.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoretransparency.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepatterns.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorerdf.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmoduleshapes.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmoduleplot.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/compatibil

ity/pgfcomp-version-0-65.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/compatibil

ity/pgfcomp-version-1-18.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tools/verbatim

.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/environ/enviro

n.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/trimspaces/tri

mspaces.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etool

box.sty)) (./hoge.sty

LaTeX Warning: You have requested package `hoge',

but the package provides `mypreamble'.

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbb

reakable.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbbreakable.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdf

col.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxc

mds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/in

fwarerr.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.

sty)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbt

heorems.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbtheorems.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmat

h.sty

For additional information on amsmath, use the `?' option.

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstex

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen

.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy

.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn

.sty)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbs

kins.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbskins.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendla

yer/tikz.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgffor.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgfkeys.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeys.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/math/pgfma

th.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgffor.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontend

layer/tikz/tikz.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/librarie

s/pgflibraryplothandlers.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmodulematrix.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontend

layer/tikz/libraries/tikzlibrarytopaths.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbs

kinsjigsaw.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbskinsjigsaw.code.tex' version '4.42'

))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/japanese-otf-

uptex/otf.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/japanese-otf/

ajmacros.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/pxchfon/pxchf

on.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pxufont/pxufon

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ifptex/ifupt

ex.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ifptex/ifpte

x.sty))))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyper

ref.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/p

dftexcmds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/kvsetkeys/kv

setkeys.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys

/kvdefinekeys.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pd

fescape.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hycolor/hycolo

r.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/letltxmacro/le

tltxmacro.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/auxhook/auxhoo

k.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/kvoptions/kvop

tions.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pd1en

c.def)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/intcalc/intc

alc.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/etexcmds/ete

xcmds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/url/url.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/bitset/bitse

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/bigintcalc/b

igintcalc.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/base/atbegshi-

ltx.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvip

dfm.def

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/rerunfilecheck

/rerunfilecheck.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/base/atveryend

-ltx.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/uniquecounte

r/uniquecounter.sty))))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3ba

ckend-dvipdfmx.def) (./test3.aux)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/namer

ef.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/refcount/refco

unt.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/gettitlestri

ng/gettitlestring.sty)) (./test3.out) (./test3.out) [1] (./test3.aux) )

Output written on test3.dvi (1 page, 9004 bytes).

SyncTeX written on test3.synctex.gz.

Transcript written on test3.log.

test3.dvi -> test3.pdf

[1

dvipdfmx:fatal: Failed to read UCS2/UCS4 TrueType cmap...

No output PDF file written.

ptex2pdf processing of test3.tex failed.

再起動もしてみましたが効果はありませんでした。直前までターミナルでごちゃごちゃしていたのが原因かもしれません。また一応TrueTypeの検索パスも調べてみました。

.:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-config/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-var/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-config/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-var/fonts/truetype//:!!/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-config/fonts/opentype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-var/fonts/opentype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-config/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-var/fonts/opentype//:!!/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/fonts/opentype//:/please/set/osfontdir/in/the/environment//

This is ptex2pdf[.lua] version 20200520.0.

Processing test3.tex

This is e-pTeX, Version 3.14159265-p3.8.3-191112-2.6 (utf8.euc) (TeX Live 2020) (preloaded format=platex)

restricted \write18 enabled.

entering extended mode

(./test3.tex

pLaTeX2e <2020-10-01>+1 (based on LaTeX2e <2020-10-01> patch level 1)

L3 programming layer <2020-10-05> xparse <2020-03-03>

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/jsclasses/jsa

rticle.cls

Document Class: jsarticle 2020/10/09 jsclasses (okumura, texjporg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/jsclasses/jsl

ogo.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcol

orbox.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer

/pgf.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgfrcs.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-common.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-common-lists.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfutil-latex.def)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfrcs.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revi

sion.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer

/pgfcore.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/graph

icx.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyva

l.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/graph

ics.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.

sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/g

raphics.cfg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/d

vipdfmx.def)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/systemlaye

r/pgfsys.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeys.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeysfiltered.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgf.cfg)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys-dvipdfmx.def

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsys-common-pdf.def)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsyssoftpath.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemla

yer/pgfsysprotocol.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/xcolor/xcolor.

sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/c

olor.cfg))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcore.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathcalc.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathutil.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathparser.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.basic.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.trigonometric.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.random.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.comparison.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.base.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.round.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.misc.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfunctions.integerarithmetics.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

mathfloat.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

int.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepoints.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathconstruct.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathusage.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorescopes.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoregraphicstate.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoretransformations.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorequick.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreobjects.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepathprocessing.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorearrows.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreshade.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreimage.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoreexternal.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorelayers.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcoretransparency.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorepatterns.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclay

er/pgfcorerdf.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmoduleshapes.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmoduleplot.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/compatibil

ity/pgfcomp-version-0-65.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/compatibil

ity/pgfcomp-version-1-18.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tools/verbatim

.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/environ/enviro

n.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/trimspaces/tri

mspaces.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etool

box.sty)) (./hoge.sty

LaTeX Warning: You have requested package `hoge',

but the package provides `mypreamble'.

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbb

reakable.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbbreakable.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdf

col.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxc

mds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/in

fwarerr.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.

sty)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbt

heorems.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbtheorems.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmat

h.sty

For additional information on amsmath, use the `?' option.

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstex

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen

.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy

.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn

.sty)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbs

kins.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbskins.code.tex' version '4.42'

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendla

yer/tikz.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgffor.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/

pgfkeys.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgfkeys.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pgf/math/pgfma

th.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilitie

s/pgffor.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgf

math.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontend

layer/tikz/tikz.code.tex

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/librarie

s/pgflibraryplothandlers.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/

pgfmodulematrix.code.tex)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontend

layer/tikz/libraries/tikzlibrarytopaths.code.tex)))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcbs

kinsjigsaw.code.tex

Library (tcolorbox): 'tcbskinsjigsaw.code.tex' version '4.42'

))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/japanese-otf-

uptex/otf.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/japanese-otf/

ajmacros.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/platex/pxchfon/pxchf

on.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/pxufont/pxufon

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ifptex/ifupt

ex.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/ifptex/ifpte

x.sty))))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyper

ref.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/p

dftexcmds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/kvsetkeys/kv

setkeys.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys

/kvdefinekeys.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pd

fescape.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hycolor/hycolo

r.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/letltxmacro/le

tltxmacro.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/auxhook/auxhoo

k.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/kvoptions/kvop

tions.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pd1en

c.def)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/intcalc/intc

alc.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/etexcmds/ete

xcmds.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/url/url.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/bitset/bitse

t.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/bigintcalc/b

igintcalc.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/base/atbegshi-

ltx.sty))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvip

dfm.def

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/rerunfilecheck

/rerunfilecheck.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/base/atveryend

-ltx.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/uniquecounte

r/uniquecounter.sty))))

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3ba

ckend-dvipdfmx.def) (./test3.aux)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/hyperref/namer

ef.sty

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/latex/refcount/refco

unt.sty)

(/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/tex/generic/gettitlestri

ng/gettitlestring.sty)) (./test3.out) (./test3.out) [1] (./test3.aux) )

Output written on test3.dvi (1 page, 9004 bytes).

SyncTeX written on test3.synctex.gz.

Transcript written on test3.log.

test3.dvi -> test3.pdf

[1

dvipdfmx:fatal: Failed to read UCS2/UCS4 TrueType cmap...

No output PDF file written.

ptex2pdf processing of test3.tex failed.

再起動もしてみましたが効果はありませんでした。直前までターミナルでごちゃごちゃしていたのが原因かもしれません。また一応TrueTypeの検索パスも調べてみました。

.:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-config/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-var/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-config/fonts/truetype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-var/fonts/truetype//:!!/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/fonts/truetype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-config/fonts/opentype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf-var/fonts/opentype//:/Users/kitamurasatsusuke/TeXLive/texmf/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-config/fonts/opentype//:!!/Users/Shared/TeXLive/texmf-var/fonts/opentype//:!!/Applications/TeXLive/Library/texlive/2020/texmf-dist/fonts/opentype//:/please/set/osfontdir/in/the/environment//

このトピックを読む

(現在の返信数: 6)

uincode-math 利用時に OFT 以外のフォントを使ってもテキスト情報を Unicode にしたい

- ya ra の投稿

実行環境:

- Windows11

- TeX Live 2023

- LuaLaTeX

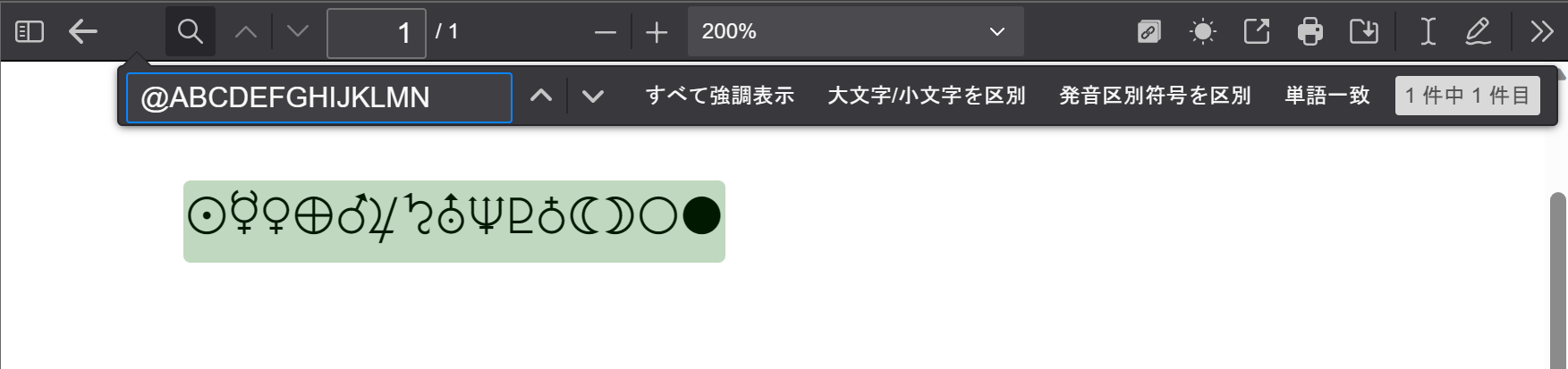

unicode-math では、数式が Unicode で出力されます。 一方で、unicode-math に収録されていない記号を OpenType フォントではないフォントから取り入れようとすると、たとえその記号が Unicode に登録されていたとしても、PDF 内のテキスト情報は期待した記号ではない何かになってしまいます。

例えば、mathabx パッケージで提供されている天文学記号を以下のように導入した場合、生成された PDF のテキスト情報は Unicode に対応しません。(@ABCDEFGHIJKLMN がコピペされる)

% +++

% latex = lualatex

% +++

\documentclass[11pt]{jlreq}

\usepackage{unicode-math}

\setmathfont{STIX Two Math}

%%

%% mathabx

%% 以下のディレクトリにあるファイルから適当に抜粋

%% texlive/2023/texmf-dist/tex/generic/mathabx

\DeclareFontFamily{U}{mathb}{\hyphenchar\font45}

\DeclareFontShape{U}{mathb}{m}{n}{

<5> <6> <7> <8> <9> <10> gen * mathb

<10.95> mathb10 <12> <14.4> <17.28> <20.74> <24.88> mathb12

}{}

%% 山括弧がエンコードされてしまうようです...

%% 実際は、< → < の半角、> → > の半角です。

\DeclareSymbolFont{mathb}{U}{mathb}{m}{n}

\DeclareFontSubstitution{U}{mathb}{m}{n}

\DeclareMathSymbol{\Sun} {0}{mathb}{"40} % U+2609

\DeclareMathSymbol{\Mercury} {0}{mathb}{"41} % U+263F

\DeclareMathSymbol{\Venus} {0}{mathb}{"42} % U+2640

\DeclareMathSymbol{\Earth} {0}{mathb}{"43} % U+1F728

\DeclareMathSymbol{\Mars} {0}{mathb}{"44} % U+2642

\DeclareMathSymbol{\Jupiter} {0}{mathb}{"45} % U+2643

\DeclareMathSymbol{\Saturn} {0}{mathb}{"46} % U+2644

\DeclareMathSymbol{\Uranus} {0}{mathb}{"47} % U+26E2

\DeclareMathSymbol{\Neptune} {0}{mathb}{"48} % U+2646

\DeclareMathSymbol{\Pluto} {0}{mathb}{"49} % U+2647

\DeclareMathSymbol{\varEarth} {0}{mathb}{"4A} % U+2641

\DeclareMathSymbol{\Leftmoon} {0}{mathb}{"4B} % U+263D

\DeclareMathSymbol{\Rightmoon} {0}{mathb}{"4C} % U+263E

\DeclareMathSymbol{\Fullmoon} {0}{mathb}{"4D} % U+1F315

\DeclareMathSymbol{\Newmoon} {0}{mathb}{"4E} % U+1F311

%%

\begin{document}

\begin{equation}

\Sun \Mercury \Venus \Earth \Mars \Jupiter \Saturn \Uranus \Neptune

\Pluto \varEarth \Leftmoon \Rightmoon \Fullmoon \Newmoon

\end{equation}

\end{document}

テキスト情報をそれぞれの記号に対応する Unicode に変更する方法はありますか?

↓ コピペしたテキスト情報で PDF 内を検索した様子 ↓

このトピックを読む

(現在の返信数: 5)

フォントの埋め込みについて

- rice rice の投稿

OSはWindows11,TeX Liveでインストールしたupte2eVSCodeで使用しています。

コードをコンパイルしようとすると、以下のようなメッセージが出てpdfが出力されません。

dvipdfmx:warning: Could not locate a virtual/physical font for TFM "ntx-Regular-tlf-ot1r".

dvipdfmx:warning: >> There are no valid font mapping entry for this font.

dvipdfmx:warning: >> Font file name "ntx-Regular-tlf-ot1r" was assumed but failed to locate that font.

dvipdfmx:fatal: Cannot proceed without .vf or "physical" font for PDF output...

No output PDF file written.

解決するために行ったことは次の通りです。

コマンドプロンプトで

mktexdir

kanji-config-updmap status

kanji-config-updmap-sys ipa

を順に打ち込みました。

現在kanji-config-updmap statusを打ち込むと

CURRENT family for ja: ipa (variant: )

Standby family : bizud

Standby family : haranoaji

Standby family : ipaex

Standby family : ms

Standby family : yu-win10

と出ますが、コンパイルしようとすると相変わらず上記のようなメッセージが出てpdfは出力されません。

どのように解決できるでしょうか。

コードをコンパイルしようとすると、以下のようなメッセージが出てpdfが出力されません。

dvipdfmx:warning: Could not locate a virtual/physical font for TFM "ntx-Regular-tlf-ot1r".

dvipdfmx:warning: >> There are no valid font mapping entry for this font.

dvipdfmx:warning: >> Font file name "ntx-Regular-tlf-ot1r" was assumed but failed to locate that font.

dvipdfmx:fatal: Cannot proceed without .vf or "physical" font for PDF output...

No output PDF file written.

解決するために行ったことは次の通りです。

コマンドプロンプトで

mktexdir

kanji-config-updmap status

kanji-config-updmap-sys ipa

を順に打ち込みました。

現在kanji-config-updmap statusを打ち込むと

CURRENT family for ja: ipa (variant: )

Standby family : bizud

Standby family : haranoaji

Standby family : ipaex

Standby family : ms

Standby family : yu-win10

と出ますが、コンパイルしようとすると相変わらず上記のようなメッセージが出てpdfは出力されません。

どのように解決できるでしょうか。

このトピックを読む

(現在の返信数: 3)

jlreqで目次だけ見出しのスタイルを変える

- Wang Yifan の投稿

TeX Live 2021のLuaTeX環境でjlreqを使用していますが、目次の章立てだけスタイルを変更する必要が出てきました。

検索したところ下記のイシューが見つかったので、それを使用して以下のようなテストファイルを作成してみたのですが、変更が反映されないようです。この場合、どのように書くのが正しいのでしょうか。

目次と索引の見出し命令は固有名になっていたほうがよい?

\documentclass{jlreq}

% フックを使う.それなりに新しいLaTeXが必要.

\AddToHook{cmd/tableofcontents/before}{

\SaveHeading{section}{\savesection}% 現在の\sectionを保存

\ModifyHeading{section}{label_format={\thesection 節}}% \section変更

}

\AddToHook{cmd/tableofcontents/after}{

\savesection% 復帰

}

% もちろんこうしてもよい

%\makeatletter

%\let\orig@tableofcontents=\tableofcontents

%\def\tableofcontents{%

% \SaveHeading{section}{\savesection}% 現在の\sectionを保存

% \ModifyHeading{section}{label_format={\thesection 節}}% \section変更

% \orig@tableofcontents

% \savesection% 復帰

%}

%\makeatother

\begin{document}

\tableofcontents

\section{あ}

\end{document}

このトピックを読む

(現在の返信数: 9)

「文献情報を挿入する」の使い方

- ueki ichiro の投稿

dvipdfmxの非全角幅のCID文字の扱い,VFの扱い

- Yoshihiro AOKI の投稿

dvipdfmxの仕様についてお伺いさせてください。

下記のTeXソース(このメッセージの末尾)で,\char 3つで「T」「e」「X」と印字されますが(合計3zw),

文字送りがJFMと一致しませんでした。

VFはotfパッケージからお借りしたものです。

具体的には

===TeX ===

のように文字が詰まって印字されます

JFMでは3文字がそれぞれ1zwなので,

===T e X ===

となることを想像していました。

これはdvipdfmxの仕様でしょうか。

---

dvipdfmxのvf.cでは0xf2(LONG_CHAR)エントリの文字幅はskip_bytesで捨てており,

/* Skip over TFM width since we already know it */

skip_bytes (4, vf_file);

とあります(似たような箇所が複数箇所)。それ以降は私には追いかけられなかったのですが,結果的に3zw進んでいるので直接の原因ではないと思いました。

---

また,論点がずれますが,LONG_CHARエントリのSET2に続けてRIGHTを置いてもRIGHTは必ず無視されるようでした。

LONG_CHAR

SET2<XXXX>

RIGHT3<XXXXXX>

のような並びのときです。

---

さらに,

LONG_CHAR

SET2<XXXX>

SET2<1>

のように本来の文字の後ろにCID 1(空白)を付け足したVFを作ったところ,「TeX」という文字列が「右から左」に印字されるという現象もありました。dvipdfmxのlr_modeはデフォルトでは「右から左」なのでしょうか(RIGHTが効かないこととも関連がありますでしょうか)。

---

いずれにしろ,SET2で(同一フォントで?)非全角文字を連続で置いたとき,JFMの文字幅が1文字ずつ反映されないように思います(JFMの文字幅が反映されるほうが自然だと思います)。

また,VFにあるはずのRIGHT等(スキップ関連?)が無視される理由が分かりません(逆に通常の和文JFMで括弧などが正常に印字されることに対して合致しない挙動のようにも思いますが,頭がこんがらかってしまいました。

主なテストはTeX Live 2021で行い,メッセージ末尾のTeXソースはTeX Live 2023でも確認しました。mapファイルは「ヒラギノ」「リュウミン」1書体ずつで確認しましたが結果は同じでした(埋め込むOpenType依存ではなさそうです)。

TeX Live 2023 (Windows 11, ARM64):

e-pTeX 3.141592653-p4.1.0-230214-2.6 (utf8.sjis) (TeX Live 2023)

kpathsea version 6.3.5

ptexenc version 1.4.3

This is dvipdfmx Version 20220710 by the DVIPDFMx project team,

modified for TeX Live,

an extended version of dvipdfm-0.13.2c developed by Mark A. Wicks.

TeX Live 2021 (macOS Ventura, universal-darwin):

e-pTeX 3.141592653-p3.9.0-210218-2.6 (utf8.euc) (TeX Live 2021)

kpathsea version 6.3.3

ptexenc version 1.3.9

This is dvipdfmx Version 20210318 by the DVIPDFMx project team,

modified for TeX Live,

an extended version of dvipdfm-0.13.2c developed by Mark A. Wicks.

以下,TeXソースです。

---

% encoding: utf-8

\documentclass{jarticle}

\begin{document}

\parindent0zw

\font\f=cidjmr2-h at20pt

\f

===%

\char\jis"4448 % 槌 => T

\char\jis"4459 % 潰 => e

\char\jis"444C % 通 => X

===%

\end{document}

下記のTeXソース(このメッセージの末尾)で,\char 3つで「T」「e」「X」と印字されますが(合計3zw),

文字送りがJFMと一致しませんでした。

VFはotfパッケージからお借りしたものです。

具体的には

===TeX ===

のように文字が詰まって印字されます

JFMでは3文字がそれぞれ1zwなので,

===T e X ===

となることを想像していました。

これはdvipdfmxの仕様でしょうか。

---

dvipdfmxのvf.cでは0xf2(LONG_CHAR)エントリの文字幅はskip_bytesで捨てており,

/* Skip over TFM width since we already know it */

skip_bytes (4, vf_file);

とあります(似たような箇所が複数箇所)。それ以降は私には追いかけられなかったのですが,結果的に3zw進んでいるので直接の原因ではないと思いました。

---

また,論点がずれますが,LONG_CHARエントリのSET2に続けてRIGHTを置いてもRIGHTは必ず無視されるようでした。

LONG_CHAR

SET2<XXXX>

RIGHT3<XXXXXX>

のような並びのときです。

---

さらに,

LONG_CHAR

SET2<XXXX>

SET2<1>

のように本来の文字の後ろにCID 1(空白)を付け足したVFを作ったところ,「TeX」という文字列が「右から左」に印字されるという現象もありました。dvipdfmxのlr_modeはデフォルトでは「右から左」なのでしょうか(RIGHTが効かないこととも関連がありますでしょうか)。

---

いずれにしろ,SET2で(同一フォントで?)非全角文字を連続で置いたとき,JFMの文字幅が1文字ずつ反映されないように思います(JFMの文字幅が反映されるほうが自然だと思います)。

また,VFにあるはずのRIGHT等(スキップ関連?)が無視される理由が分かりません(逆に通常の和文JFMで括弧などが正常に印字されることに対して合致しない挙動のようにも思いますが,頭がこんがらかってしまいました。

主なテストはTeX Live 2021で行い,メッセージ末尾のTeXソースはTeX Live 2023でも確認しました。mapファイルは「ヒラギノ」「リュウミン」1書体ずつで確認しましたが結果は同じでした(埋め込むOpenType依存ではなさそうです)。

TeX Live 2023 (Windows 11, ARM64):

e-pTeX 3.141592653-p4.1.0-230214-2.6 (utf8.sjis) (TeX Live 2023)

kpathsea version 6.3.5

ptexenc version 1.4.3

This is dvipdfmx Version 20220710 by the DVIPDFMx project team,

modified for TeX Live,

an extended version of dvipdfm-0.13.2c developed by Mark A. Wicks.

TeX Live 2021 (macOS Ventura, universal-darwin):

e-pTeX 3.141592653-p3.9.0-210218-2.6 (utf8.euc) (TeX Live 2021)

kpathsea version 6.3.3

ptexenc version 1.3.9

This is dvipdfmx Version 20210318 by the DVIPDFMx project team,

modified for TeX Live,

an extended version of dvipdfm-0.13.2c developed by Mark A. Wicks.

以下,TeXソースです。

---

% encoding: utf-8

\documentclass{jarticle}

\begin{document}

\parindent0zw

\font\f=cidjmr2-h at20pt

\f

===%

\char\jis"4448 % 槌 => T

\char\jis"4459 % 潰 => e

\char\jis"444C % 通 => X

===%

\end{document}

このトピックを読む

(現在の返信数: 13)

Windows/Fonts とは別の場所にあるフォントを使いたい(パスを通す?)

- 山下 山下 の投稿

こんにちは.

https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=3612

で質問をさせていただいた者です.

恐らく TeX Live のパスの設定の問題だと思い,別にスレッドを立てさせていただきました.

さて,私は Adobe Acrobat 2020 を2台のPCにインストールしています.1台は Windows 10 機,もう1台は Windows 11 機です.

フォント KozMinPr6N-Regular.otf は両機それぞれ

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2020\Resource\CIDFont

にあります.また,どちらの C:\Windows\Fonts にもありません.

https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=3612

で教えていただいた方法は,Windows10機では成功しましたが,Window11機では

Package fontspec Error: The font "KozMinPr6N-Regular" cannot be found.

というエラーが出て,止まりました.

Acrobat インストールの際は標準設定のまま進めました.また,上記の方法を試す際,フォント関係の設定は何もいじっていません.よって,恐らく TeX Live をインストールする際,後者では何かパス関係の設定を忘れており,これが原因で失敗するのではないかと考えております.

そこで質問ですが,TeX Live のパス関係の設定を後からやり直す方法はありますでしょうか.それとも TeX Live を最初からインストールし直すしかないのでしょうか.

ご存じの方,ご教示賜れば幸いです.

山下

https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=3612

で質問をさせていただいた者です.

恐らく TeX Live のパスの設定の問題だと思い,別にスレッドを立てさせていただきました.

さて,私は Adobe Acrobat 2020 を2台のPCにインストールしています.1台は Windows 10 機,もう1台は Windows 11 機です.

フォント KozMinPr6N-Regular.otf は両機それぞれ

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2020\Resource\CIDFont

にあります.また,どちらの C:\Windows\Fonts にもありません.

https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=3612

で教えていただいた方法は,Windows10機では成功しましたが,Window11機では

Package fontspec Error: The font "KozMinPr6N-Regular" cannot be found.

というエラーが出て,止まりました.

Acrobat インストールの際は標準設定のまま進めました.また,上記の方法を試す際,フォント関係の設定は何もいじっていません.よって,恐らく TeX Live をインストールする際,後者では何かパス関係の設定を忘れており,これが原因で失敗するのではないかと考えております.

そこで質問ですが,TeX Live のパス関係の設定を後からやり直す方法はありますでしょうか.それとも TeX Live を最初からインストールし直すしかないのでしょうか.

ご存じの方,ご教示賜れば幸いです.

山下

このトピックを読む

(現在の返信数: 8)